今回は大正から昭和初期にかけての東京の蒲鉾店の様子を探っていきたいと思う。職人たちの仕事ぶりや原料魚、商品価格などを調べてみた。

大正から昭和初期、いわゆる近代は産業や経済が飛躍的に発展し、現代日本の礎を築きあげた時代だ。蒲鉾業界についても同様で、当時の技術やノウハウは現在営業を続ける蒲鉾店にも大きな影響を与えている。今回は国立国会図書館に保存されている資料や水産練り製品の製造業者が発行する資料をもとに、当時の様子を探っていければと思う。

蒲鉾職人の仕事とその技術

まずは蒲鉾店で働く職人たちの仕事ぶりがどのようなものであったのか調べてみよう。東京都蒲鉾水産加工業協同組合(通称、東蒲)が発行した「東京のかまぼこの歴史」という小冊子では、昭和初期に活躍していた職人たちの回想をもとに当時の様子が記録されている。

それによると、職人たちは午前3時に起きて仕事をはじめ、午前0時に終了するというハードな毎日を過ごしていた。早朝に魚の落とし身を叩く作業からはじまり、年季奉公の若者たちは朝日も昇らぬうちから大八車に商品をのせて日本橋の魚河岸まで歩いていった。彼らは仲買業者に商品を納めてから原料魚を仕入れ、ふたたび大八車をひいて店へ戻った。

同じく東蒲が発行していた東蒲新聞(第259号, 平成7年4月30日)の記事によると、愛川屋(閉業、杉並区高円寺南3-45-15)の初代店主である太田要助さんは修行時代に午前2時から片道2時間かけて荷車をひきながら魚河岸まで通い続けたという。

魚河岸から戻ってきたのもつかの間、年季奉公の若者たちは荷台に商品を詰めて蕎麦屋やおでん屋へ外売りに出かける。同業者との競争が激しいうえに売り切るまで帰れないため、蕎麦屋の女中の水仕事を手伝うなどあれこれ工夫を凝らしていたそうだ。

ようやく外売りが終わると、夜から商品づくりがはじまる。まだ冷凍すり身が開発されておらず、擂潰機(らいかいき)などの機械も普及していなかった時代のため、作業は非常に過酷だったという。当時は生魚の身落としや水晒しなどはもちろん、摺りの作業もすべて手作業で行っていた。さらに技術は目で盗み、空いた時間にほぼ独学で腕を磨いていたということだから、相当な苦労をしていたようだ。

蒲鉾のような練り製品の味やうまみは、使用する複数の魚が持つ味の相乗効果によって得られる。たくさんの種類を使えば美味しくなるわけではなく、それぞれの肉質を知り、原料魚の組み合わせや摺る順番、時間に気を使わなければならない。原料魚の目利きなどは蒲鉾職人にとって基本中の基本の技術であった。とりわけ東京では江戸時代から多くの種類の魚が市場に集まってきていたため、魚を扱う技術やノウハウはほかの地域に比べて豊富に持ち合わせていたという。

当時の技術は代を重ねて現在の職人たちにも受け継がれている。今は冷凍すり身が主流となり、生魚だけを使用するお店は数軒を残すのみとなったが、冷凍すり身を用いるお店でも数種類の生魚を加えている場合が多い。

東京の蒲鉾店で使用されていた原料魚

次に、どのような魚を使用していたのかを探ってみよう。大正15年(1926年)に発行された「食用魚類及其用途」(田中茂穂著、南郊社)には、日本各地の蒲鉾の原料魚が掲載されており、東京魚市場(日本橋の魚河岸)についても掲載されている。

東京魚市場

ヤモリ、ホシザメ、シロボシ、ドチザメ、ヨシキリ、メジロ、ヒラガシラ、シュモクザメ、オナガザメ、アオザメ、ホオジロ、マズノ、ミズズノ、ノコギリザメ、カスザメ、コロザメ、其他諸種のサメ類、トオバ(サカタザメ)、ウチワザメ、イトマキエイ、ギンザメ、ギス、ウルメイワシ、エソ、セイタ(ニゴイ)、ウグイ、ハカリメ(マアナゴ)、クロ(クロアナゴ)、トビ(トビウオ)、カマス、ビンナガ、クロカワ、シロカワ、メカジキ、シイラ、メダイ、タカベ、ムツ、イサキ、キダイ、イシモチ、ニベ、キス、タナゴ(ウミタナゴ)、ベラ(キユウセンなど)、テンス、ヒラメ、オヒヨオ、諸種のトラギズ、コオナゴ(イカナゴ)、マダラ(タラ)

(引用:田中茂穂. 食用魚類及其用途. 南郊社. 1926. p. 237.)

東京はほかの地方に比べて非常に多くの原料魚を扱っており、この資料に記載されているだけで50種類以上存在する。また、サメも多く見られ、ヤモリ(オオセ)からギンザメまで、エイを含めると20種類以上ある。東京ははんぺん(浮きはんぺん)の発祥の地といわれており、サメは昔から使用されていた。東蒲新聞(第225号, 平成3年10月20日)によれば、江戸川区小岩にある蒲清(かませい)の戦前のはんぺんはホシザメが主体で、アオザメ、カスザメ、メジロザメを使用しており、現在主流のヨシキリザメを使うお店は駄物屋と呼ばれたという。ホシザメは東京湾でも獲れたため、江戸時代からはんぺんに使用されてきたようだ。

また、先ほどの「東京のかまぼこの歴史」によると、サメははんぺん以外に低価格帯の板付蒲鉾にも使用されていたという。

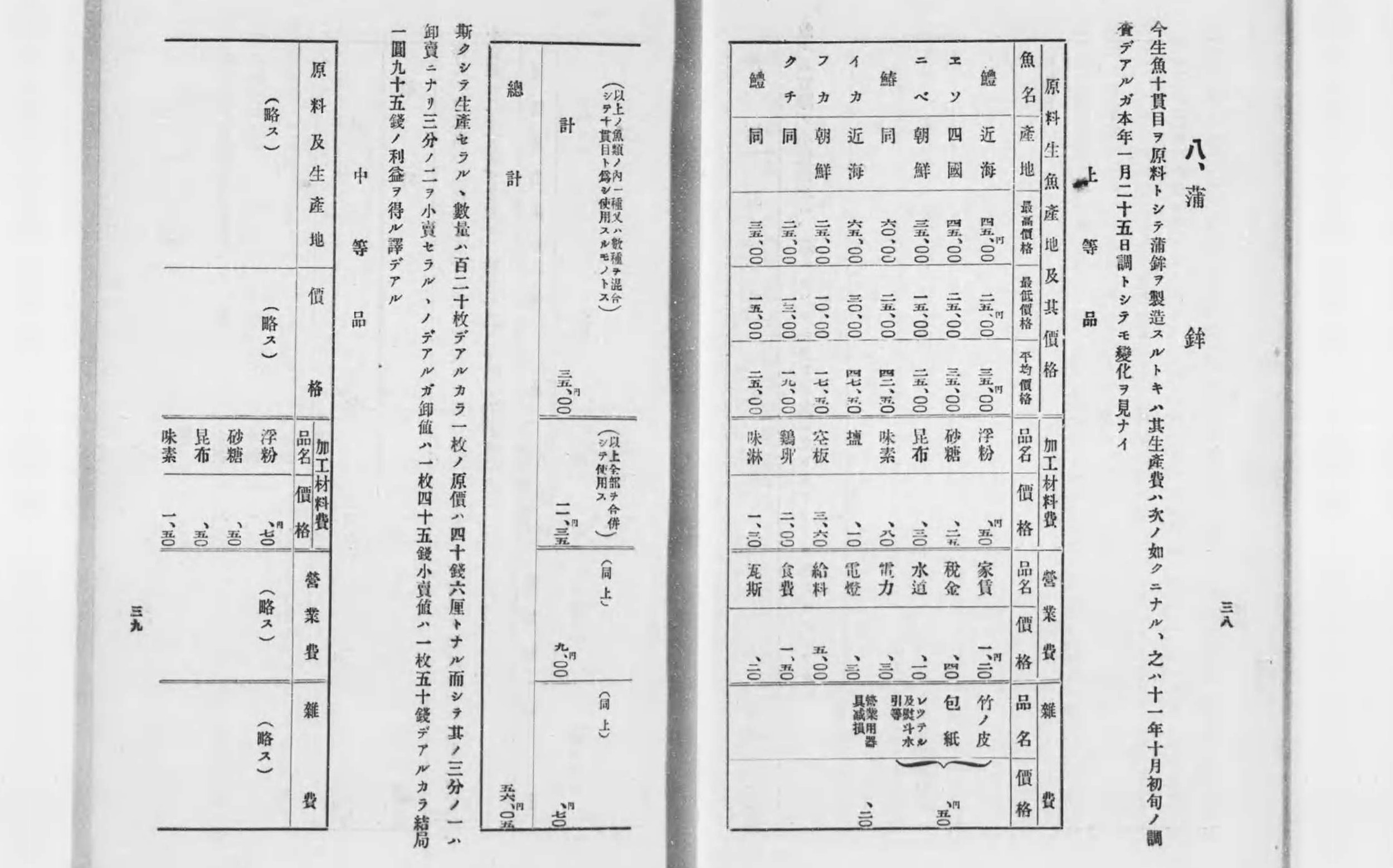

大正12年(1923年)に出版された「物価調査報告. 第1輯」から蒲鉾の原料魚(上図)を見てみよう。

兵庫県の出版なので東京の原料魚とは多少異なるかもしれないが、上等品の蒲鉾でもフカ(サメ)が使用されていたことがわかる。また、岡山県出身の小説家(兼料理人)である本山荻舟は昭和4年(1929年)の「惣菜真髄 : 荻舟家庭料理百講」で「蒲鉾の材料には、鱚、エソ、海老、これ等は優良品ですが、大量生産には、材料が豊富で、値の安い関係から、鮫が多く使はれます」(引用:本山荻舟. 惣菜真髄 : 荻舟家庭料理百講. つたや. 1929. p. 228.)と紹介している。

大正6年(1917年)に出版された「簡易実用魚の料理」にも「肉の白い底魚、キス、ハモ、エソ、タナゴ、カマス、ベラ、イトヨリ、鯛等を用ふ」「上品の蒲鉾を作くるには原料をしらべ次品をつくるには鮫肉を半分まぜる、下等品はうどん粉や、つくねいもを沢山まぜる」(引用:魚廼屋. 簡易実用魚の料理. 伊藤書店. 1917. p. 23.)という記述がある。

東京の板付蒲鉾はギス(オキギス)を主体とし、ベラやムツなど近海の魚を加えていた(東蒲新聞, 第229号, 平成4年3月20日)。関西物のグチ(イシモチ)は大正10年代に小田原で本格的に使用されるようになり、のちに東京でも主流になった。これは、小田原の蒲鉾が東京に入り始めた時期と重なる(熱海線の国府津駅から小田原駅間の開業は大正9年であり、東京への商品の大量輸送が可能になった)。

参考までに「東京のかまぼこの歴史」に掲載されていた原料魚も紹介しておこう。

イサキ、タカベ 、スズキ、サヨリ、カレイ、アンコウ、サケ、クロカワ、ヒラメ、キンキ、ミシマオコゼ、サゴチ、ワラズカ、スケトウダラ。サメはアオザメ、メジロザメ、ホシザメ。

練り製品のラインナップと価格

さて、東京の蒲鉾店はどのような製品をつくっていたのだろうか。多くの種類の魚を使用していたのでたくさんの商品があるのかと思いきや、意外に少なかったようである。

「東京のかまぼこの歴史」によると、板付蒲鉾とはんぺんが主力商品で、白ちくわとなるともつくられていたという。揚げ蒲鉾は人参を刻み込んだ1種類ほどしかなかったそうだ。現在のように本格的に扱うようになるのは昭和のかなり経った頃のようで、関西方面からイカやごぼう巻などが入ってきてからだという。また、ご祝儀用の細工蒲鉾などをつくるお店も存在したようだ。

蒲鉾店はつくる商品によって上物、中物、駄物屋、もしくは板屋、はんぺん屋、揚げ物屋と分類された(東蒲新聞, 第260号, 平成7年5月30日)。前述の太田要助さんが修行していたお店は上物屋だったという。また、日本橋の神茂は江戸時代から現在まではんぺん専門店として有名で、墨田区京島と葛飾区柴又の大国屋のルーツとなる芝宇田川町の大国屋もはんぺん専門店だったという。

当時の価格も調べてみよう。「東京のかまぼこの歴史」によれば、はんぺんが1枚5〜8銭、業務用の板付蒲鉾は100匁(もんめ、375g)で15〜20銭だった。太田要助さんの修行したお店では大板(500g)で1枚1円50銭ほどだったそうだ。

前述の「物価調査報告. 第1輯」では、上等品の蒲鉾1枚の原価は40銭6厘、卸値が45銭で小売値は50銭程度となる。また、中等品は卸値が22銭5厘で小売値は25銭、並品は卸値が13銭5厘で小売値が15銭となっている。容量は上等品を120枚つくる際に原料魚10貫(37.5kg)と記載されているので、浮き粉や調味料を無視して単純に計算すると1枚あたり312gほどとなる。

参考までに当時のほかの食べ物の価格は、蕎麦やうどんが4銭(大正初期)〜10銭(大正末期)、駅弁が10〜30銭程度となる。

販売先は魚河岸の仲買業者のほか、蕎麦屋やおでん屋、料理屋、寿司屋などで、冬場はお雑煮用としておしるこ屋にも販売したようだ。なお、おでんには駄物が使われていたという。

蒲鉾店の開業費や職人の給料

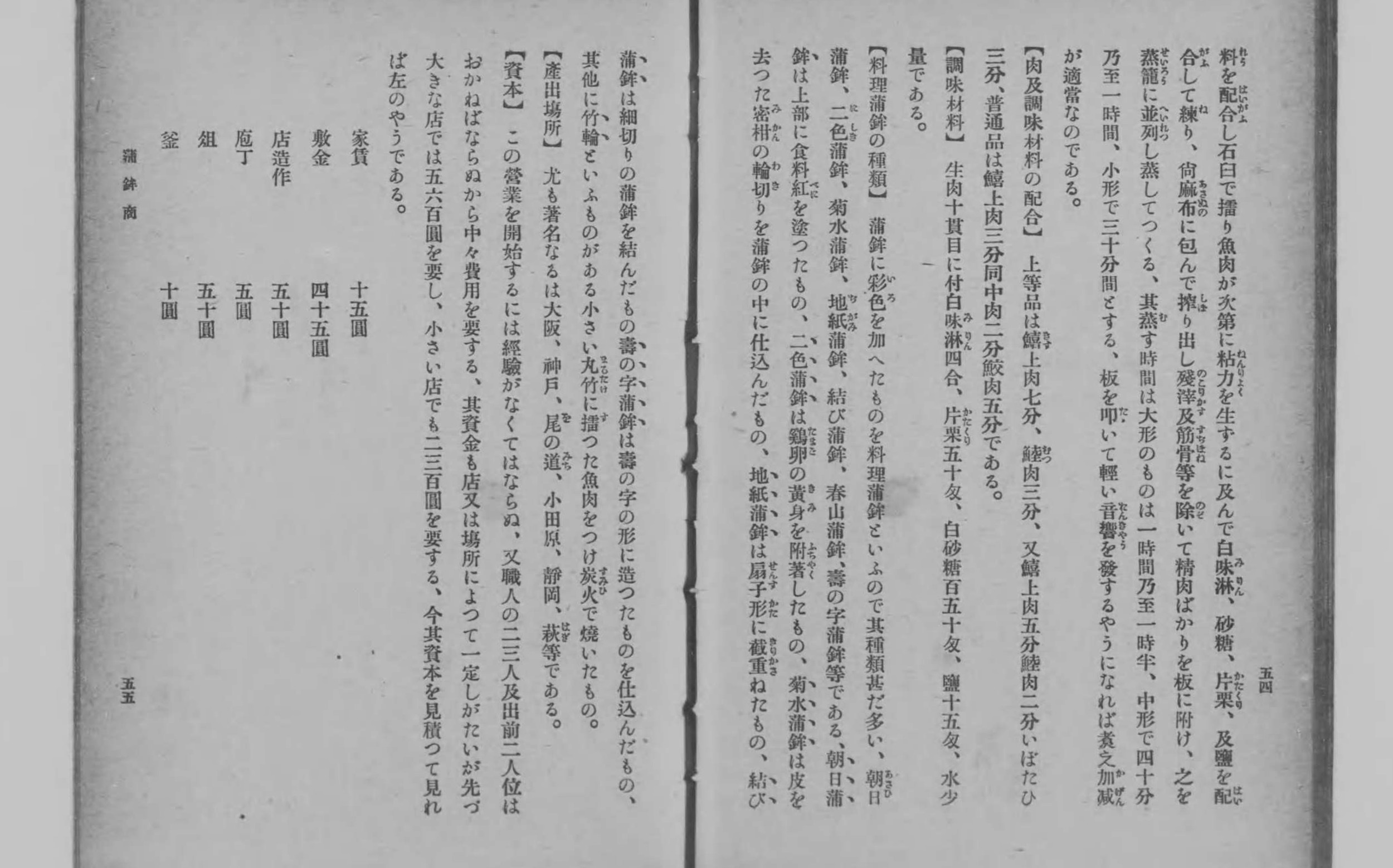

最後に、蒲鉾店の開業費用や職人の給料を紹介しよう。大正3年に出版された「大正営業便覧. 上巻」には蒲鉾店を開業する際の情報が掲載されている。

この資料によると、蒲鉾店の開業資金は規模や場所によるが、大きな店舗では5〜600円、小店舗でも2〜300円ほど必要になる。内訳は家賃15円、敷金45円、造作(設備)50円、包丁5円、まな板50円、釜10円、簀箱・板箱10円、魚仕入れ20円で、合計205円となる。

給料は10円から78円ほどまで幅があり、従業員数は職人2〜3名、出前は2名ほど必要になるそうだ。出前は前述した魚河岸の仲買業者への納入や蕎麦屋などへの外売りのことだと思われる。

開業資金については他業種に比べると比較的低く、ベテランの給料額であれば独立することも夢ではなかっただろう。ただし、前述のように仕事はハードで、一人前になるのに7年ほど要したらしいので、割に合う職業かといわれると難しいかもしれない。なお、愛川屋の太田要助さんが3年の修行を経て18歳で一人前の職人になった際(昭和3年)の給料は15円だったという(東蒲新聞, 第260号, 平成7年5月30日)。

戦前の東京の蒲鉾店では多くの原料魚が手に入り、職人たちはそれらの持ち味を活かしながら商品をつくり出していた。当時の技術やノウハウは失われたものもあるが、現代の蒲鉾業界に引き継がれたものもたくさんある。大正や昭和初期に思いを馳せながら、東京の蒲鉾店(おでん種専門店)に足を運んでみてはいかがだろうか。